MALAVILLA

MUSEO DELLA CASAFORTE

"Ricevere dalla storia, restituire alla storia"

Piercarlo Ferrari Architetto

"Se non la salviamo adesso non lo faremo più", dissi un giorno a mia madre. Era il 2009. "Non c'è tempo: dobbiamo prendere la Malavilla dalla storia e restituirla alla storia, come aveva detto il papà. Restituirla ad una comunità che veda in essa una parte di sè, un monumento alla salvaguardia di storia, paesaggio, identità".

Che cos'è la Malavilla?

Il percorso museale

GUIDA

La Malavilla è un edificio di origine tardo-medievale appartenente al tipo edilizio della casa-forte, pressoché scomparso nel nostro Appennino. Malavilla, Malpasso erano nomi che identificavano, nelle vecchie cartografie, luoghi non sicuri a causa del brigantaggio o di altre insidie. La casa-forte è un tipo edilizio che precede la casa-torre: è una sorta di anello di congiunzione fra rocca e casa-torre cinquecentesca. La filosofia costruttiva dell'edificio, generalmente a tre piani, in sasso locale, con pianta rettangolare e copertura a due falde in piagne di arenaria, è incardinata sui concetti di difesa e autosufficienza. L'aspetto sorprendente della Malavilla, nonostante la sua antica origine, è il fatto di essere stata concepita secondo un progetto esecutivo unitario: ognuno dei dettagli costruttivi dell'edificio è stato realizzato durante la fase di costruzione secondo una volontà precisa e predeterminata, mai aggiunto successivamente. Il piano terra era adibito a stalla, per l’allevamento di pochi animali sufficienti a garantire la vita delle persone che vi abitavano. Il primo piano costituiva il vero spazio abitativo, raggiungibile dall’esterno attraverso una scala retrattile che garantiva la difesa dell’edificio. Il secondo piano era adibito a stanza da letto, ma anche a piccionaia, per l’allevamento dei colombi. Era anche l’ambiente da cui monitorare il territorio della Val Fabiola, dominato dal Castello di Castrignano, e i due passaggi alla Val Parma e alla Val Baganza, attraversate dalla Via Longobarda, una delle Vie Romee che univa Parma a Roma attraverso l’Appennino.

Piano terra: la stalla

Come già accennato, la Malavilla è un edificio contadino fortificato; pertanto, essa è stata costruita seguendo due concetti caposaldo: la difesa e l’autosufficienza. Al piano terra la casa-forte prevede un ambiente di stalla per ospitare la presenza di animali indispensabili per le necessità alimentari dei suoi abitanti. Non bisogna certo pensare che animali come pecore o vacche fossero perennemente chiusi dentro alla casa-forte: essi venivano portati al pascolo per potersi sfamare e al vicino Rio Fabiola per potersi abbeverare, ma, una volta rientrati, potevano essere ricoverati al sicuro, protetti dal portale in legno serrato, dall’interno, con robusti pali di quercia. La scala interna, inoltre, una volta ritirata al piano superiore, garantiva che, qualora qualcuno fosse riuscito a entrare al livello inferiore, non avrebbe mai potuto raggiungere i piani abitativi. Al piano terra sono presenti alcuni dettagli di grande interesse che testimoniano la lucidità della concezione costruttiva della Malavilla. Sul lato opposto all’ingresso è stata realizzata una feritoia, utilizzata per proteggere la casa e per dare quel poco di luce all’ambiente. Lateralmente, sono invece presenti delle nicchie per candele o lampade a olio, alcune composte da pianoni in arenaria a formare una sorta di arco a mitra. Infine, sul lato destro, è stato rinvenuto un disegno a carboncino raffigurante un soldato di profilo con elmo di origine prussiana.

Piano primo: lo spazio abitativo

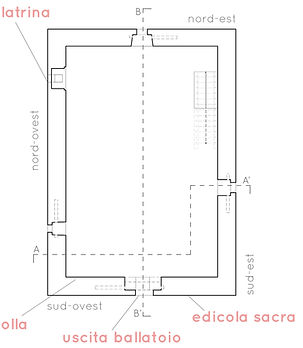

Attraverso una scala esterna retrattile si accede al piano primo, il vero ambiente domestico della casa-forte. La botola presente nella volta, nell’angolo sud-ovest, presentava anch’essa una scala amovibile che, una volta ritratta, garantiva la difesa dell’edificio. Infatti, in assenza di collegamento verticale, anche sfondando la porta al piano terra, nessuno sarebbe riuscito a salire ai piani successivi. Al contempo, la botola garantiva la possibilità di raggiungere gli animali al piano terra per accudirli e per sfamarsi, senza dover uscire dall’edificio, evitando quindi di esporsi ad attacchi o pericoli. Lo spazio domestico, o stanza del fuoco, come venne chiamata da Lucio Gambi, vede la presenza, nel lato nord-est, di un secchiaio a tre piani di arenaria, con scarichi per l’acqua verso l’esterno. Una finestra con le balie, sul lato sud-est, era utilizzata soprattutto dalle donne, per sedersi e svolgere alcuni lavori sotto la luce del giorno. Nonostante la felice definizione di Gambi, la Malavilla non presenta tracce di camino: questo elemento, al quale oggi attribuiamo una particolare antichità, si è in realtà diffuso negli edifici rurali solo dalla metà del 1700. Prima di questo periodo esistevano altri tipi di focolai, costituiti da buchi in parete (sicconia) o in copertura, attraverso i quali il fumo, prodotto dal fuoco acceso direttamente nella stanza, poteva defluire verso l’esterno.

Piano secondo: la piccionaia

Il piano secondo era utilizzato per diverse funzioni: essendo il luogo più asciutto della casa, era adibito a spazio per la notte, ma anche a ricovero per le granaglie. Il carattere di spazio abitativo è confermato dalla presenza della latrina posta a nord-ovest, con scarico in facciata, elemento molto raro per la zona. Il piano secondo era utilizzato anche per altre due funzioni molto importanti: innanzitutto l’allevamento dei piccioni, essenziale per l’autosufficienza dell’edificio, che poteva così contare su carne, uova e guano (utilizzato come fertilizzante). In secondo luogo la funzione difensiva di monitoraggio del territorio, sia per la sicurezza della Malavilla, sia, con ogni probabilità, per il controllo del territorio in favore del feudatario del luogo, con il quale il proprietario era sicuramente in rapporto di dipendenza economica. La Malavilla, infatti, non è un edificio nato per volontà di un contadino: è un edificio ricco, costruito con tecniche e materiali scelti, che sicuramente necessitavano di una committenza con possibilità economiche di alto livello. Essa venne, anche per questo motivo, costruita in un punto strategico della vallata: in diretta comunicazione visiva con il castello di Castrignano (a quel tempo visibile in direzione nord-est) e con i due passaggi alla Val Baganza e alla Val Parma, costituiva sicuramente una sorta di presidio per il controllo del territorio. A questo scopo, è probabile la presenza di un ballatoio esterno che correva lungo la casa, accessibile dalle finestre del primo e del secondo piano. Esso consentiva il recupero delle uova di piccione e la possibilità di avvicinarsi all’edicola sacra posta in facciata, ulteriore elemento di grande pregio storico testimoniale. Un ultimo particolare arricchisce il secondo livello e tutta la Malavilla: un’olla propiziatoria, trovata durante i restauri e nascosta in uno degli angoli della stanza. Venne murata durante la costruzione dell’edificio come elemento benaugurante per la fortuna della casa.